KARANGASEM – balinusra.com | Desa Tumbu di Kabupaten Karangasem bukan sekadar titik di peta. Desa ini menyimpan kisah panjang tentang bagaimana ruang, tradisi, dan kehidupan masyarakat terjalin dalam harmoni. Di sini, prinsip-prinsip arsitektur vernakular masih bertahan, dimana rumah-rumah memanfaatkan tanah, bambu, batu, dan ijuk, disusun dalam tata letak yang mengacu pada nilai adat dan spiritualitas Hindu-Bali. Namun, seperti halnya kehidupan yang terus berjalan, warga juga beradaptasi. Material modern mulai hadir, dan ruang domestik mengalami penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan masa kini.

Jejak sejarah Desa Tumbu bahkan tercatat jauh sebelum perencanaan kota modern dikenal. Beberapa prasasti kuno, seperti Prasasti Ruk-ruk, Prasasti Pasemetan, dan Prasasti Karang Enjung, yang berasal dari abad ke-13, ditemukan di wilayah ini. Berdasarkan terjemahan resmi Dinas Cagar Budaya Karangasem pada 2015, prasasti-prasasti tersebut tidak hanya memuat catatan administratif, tetapi juga mengungkap tata kelola ruang, pembagian lahan, pembagian tugas warga, serta penghormatan pada nilai sakral lingkungan binaan. Bukti ini menunjukkan bahwa konsep keberlanjutan dan penataan ruang berbasis komunitas bukanlah hal baru bagi Desa Tumbu, ia telah mengakar selama berabad-abad.

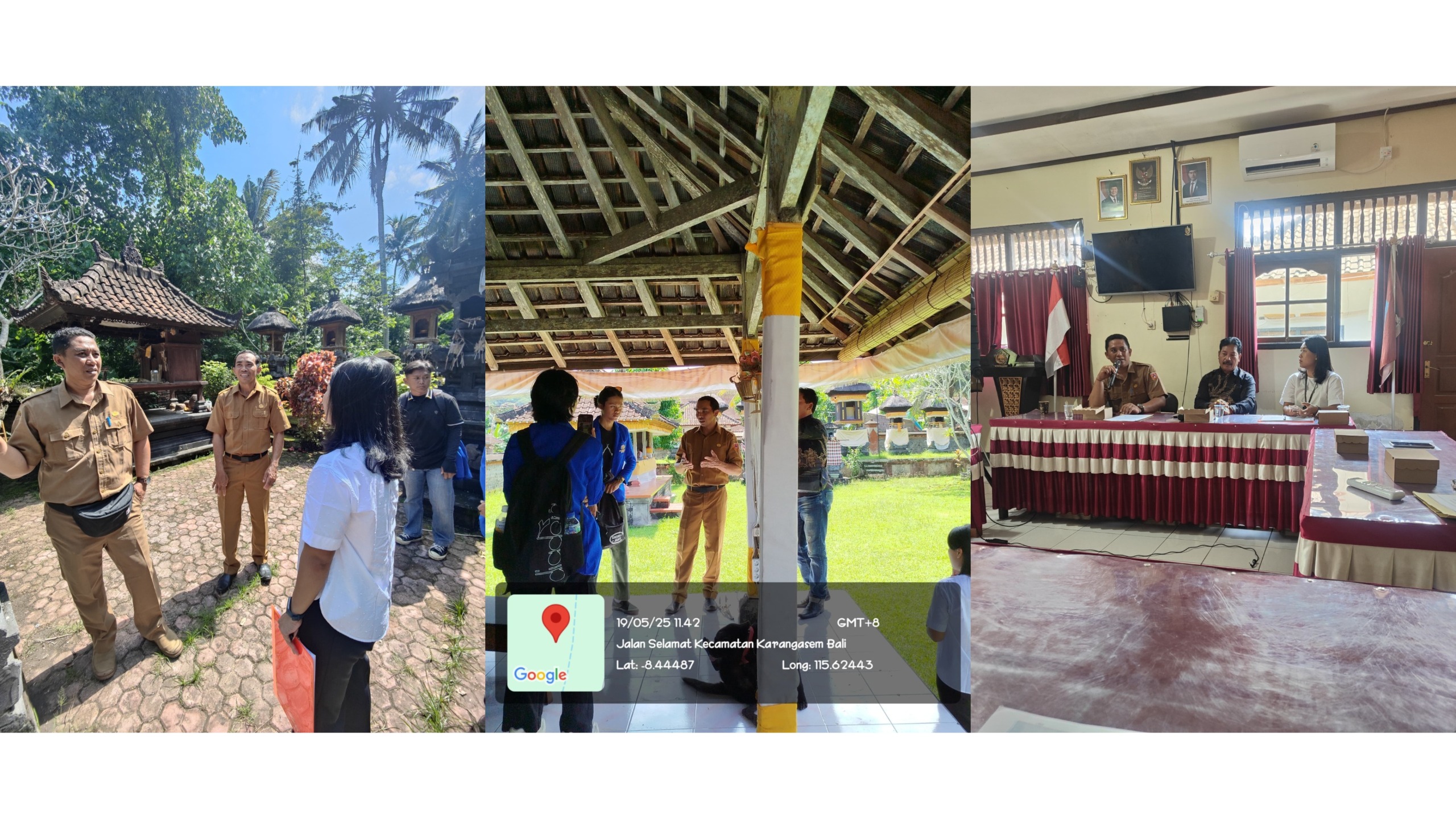

Kini, Desa Tumbu menjadi lokasi kegiatan Pemetaan Infrastruktur dan Permukiman Berkelanjutan, bagian dari skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM) Pengabdian Kepada Masyarakat hibah Universitas Warmadewa. Kegiatan yang dipimpin Ni Wayan Nurwarsih bersama anggota Nyoman Ratih Prabandari, Ir. Kadek Windy Candrayana, dan Made Pratiwi Dewi, ini mengajak mahasiswa Program Studi Arsitektur untuk terjun langsung ke lapangan.

“Skala pekerjaan kami tidak besar, tapi sangat spesifik — memetakan area permukiman dan infrastruktur skala kecil untuk mendapatkan gambaran yang detail dan akurat,” jelas Ni Wayan Nurwarsih. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk perencanaan yang tetap memegang nilai kearifan lokal sekaligus menjawab kebutuhan masa depan. Selama kegiatan, mahasiswa dan tim dosen melakukan sosialisasi dan diskusi dengan warga, survei visual, wawancara singkat, serta pemetaan spasial. Setiap temuan dianalisis untuk melihat hubungan antara tata ruang, infrastruktur, dan kehidupan sosial. Hasil sementara akan dipresentasikan kembali kepada masyarakat agar warga dapat memberikan masukan sebelum melangkah ke tahap berikutnya.

Kegiatan ini mungkin tidak menimbulkan gemuruh perubahan besar dalam sekejap. Namun, seperti butiran pasir yang membentuk pantai, langkah kecil ini adalah bagian dari proses panjang — dari pemetaan menuju perubahan yang benar-benar berpijak pada identitas desa. “Kami ingin Desa Tumbu menjadi laboratorium hidup, tempat di mana mahasiswa belajar dari realitas, dan masyarakat melihat hasil nyata dari pengetahuan yang mereka miliki,” tutup Ni Wayan Nurwarsih. *